遺言

遺言とは、亡くなった人の最期の意思表示です。

故人の遺言書が見つかり、その中に遺産分割や相続分割の指定などがあれば優先され、原則としてその通りに相続分割を行います。

現在の民法では、遺言による相続が法的相続の遺産分割より優先されます。ですから、自分の意思を優先したい場合や、相続人の間でトラブルが起きないようにするには、遺言書は欠かすことのできないものなのです。

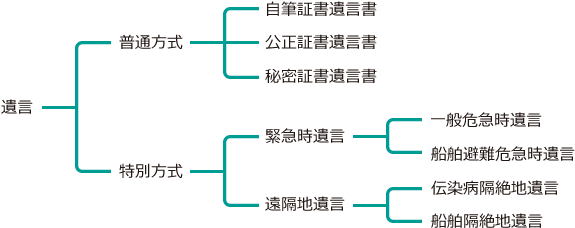

遺言書の種類

遺言書には大きくわけて2通りあり、通常は「普通方式」で、緊急用で用いられるのが「特別方式」です。

一般的に作成されている遺言書には、以下の3つのものがあります。

普通方式

<自筆証書遺言書>

本人が全文を自筆で書く遺言書のこと。 証人が必要なく、いつでもどこでも作成できます。 自宅や貸金庫に保管します。 発見したら開封せずに家庭裁判所で検認を行います。 自筆でなくパソコンなどで作成された場合は無効となります。

<公正証書遺言書>

公証役場で公証人は作成してくれる遺言書のこと。

2人の証人立会のもと本人が口頭で述べた内容を公証人が証書にしたもの。

原本が公証役場に保管されているので、問い合わせで確認ができます。

発見後は検認する必要はありません。

<秘密証書遺言書>

本人が作成して、その後2人の証人立ちあいのもと公証人に提出して 遺言者、公証人、証人が封紙に署名・捺印をし、本人が保管したもの。 家庭裁判所での検認が必要です。

特別方式

<危急時遺言>

●一般緊急時遺言(臨終遺言)

病気やけがで死期が迫っていている時、3人以上の証人が立ち会い、そのうちの1人の証人に遺言者は遺言の内容を伝えます。伝えられた証人は遺言の内容を筆記します。筆記したものを証人が遺言者と他の証人に読み聞かせ、その筆記が正しいことを確認し署名、印鑑を押します。

20日以内に家庭裁判所で確認手続を経ない場合、遺言が無効となります。

●難船危急時遺言

船舶で遭難したり、飛行機乗っている状況で死期の迫った時は、立会人は2人以上の証人でよく、口述したことを証人の1人が筆記して、署名、押印します。そして後日証人か利害に関係する人が家庭裁判所に請求して遺言が有効であることの

確認を得ます。

<隔絶地遺言>

●伝染病隔離者遺言

伝染病で隔離されている状況での遺言。この場合は自筆出来なかったり、公証役場に行くことができないので、警察官と1人以上の証人の立ち合いのもとで遺言書を作ります。刑務所の服役囚や災害現場の被災者もこの方式で遺言をすることが可能。家庭裁判所の確認は不要です。

●在船者遺言

船舶中に死期が迫った場合、証人として船長または事務員1人及び2人以上の立ち合いがあれば

遺言書を作ることができます。飛行機の乗客はこの方式を選択することはできません。家庭裁判所の確認は不要です。

遺言書の検認

遺言書を見つけたら、守らなければいけないことがあります。

①開封しないこと(公正証書遺言書は除く)

②すみやかに相続人に通知する

封印のあるものを勝手に開封すると、5万円以下の過料(罰金のようなもの)に罰せられます。

そのまま家庭裁判所に提出して検認手続きを受けなければならないからです。封印のある遺言書を提出された家庭裁判所は、相続人、またはその代理人の立会人のもとに開封し、

形式や内容を調べて検認調書を作ります。これが検認手続きと呼ばれるものです。

こうすることで偽造や変造を防ぎ、遺言内容の証拠保全をします。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

手続きに必要な書類は ・・・

●遺言書の検認申立書

●申し立て人の戸籍謄本

●相続人全員の戸籍謄本

●被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本

●相続人と利害関係者の名簿

●800円分の収入印紙(遺言書1通につき)

その後は検認通知といい、検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者等にその旨が通知されます。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言者が残した遺言書の内容を実行する人のことです。

遺言執行者はこの行為を行う権利と義務を持ち、相続人はこの活動を邪魔することを禁じられています。

遺言執行者は、未成年と破産者以外なら相続人でもなることができます。遺言によって遺言執行者が指定されている場合は、その人が最優先で選ばれます。

相続人以外の場合は速やかに連絡を取って承認するかの意思を確認します。

もし、遺言で指定していなかったり、遺言で指定された人物に拒否されたりした場合は

家庭裁判所に遺言執行者選任を請求することができます。

遺言執行者の職務

遺言執行者は、執行者としての立場を引き受ける時には、相続人に対して就任の意思を伝えます。

個々のケースによってその任務は異なりますが、その職務は次のようなものが挙げられます。

●相続財産の財産目録を調整して,相続人に交付

●相続財産を管理し,かつ遺言の執行に必要な一切の行為

●相続財産の名義変更や解約等の管理、不動産の移転登記手続き

●相続人の廃除の申し立てや認知の届け出

など

、遺言執行者の仕事で中心になるのは不動産や預貯金などの名義変更などの手続きになります。

遺言執行人は相続人でなることができますが、遺言書の内容や相続人の状況によっては遺言執行人が

相続人だと公平さを欠くことになり、トラブルのもとになる可能性もあります。

遺言執行による手間や相続人の公平性を考えると、場合によっては相続を専門に扱う専門家

(行政書士、弁護士など)に依頼しておくことがよいでしょう。