香典

香典(こうでん)とは、仏式の葬儀において死者の霊に香の代わりに金銭を供えることをいい、現金を不祝儀袋に包んだものを指します。故人や遺族との関係、包む側の年齢や地域の習慣にもよりますが、友人、知人、仕事の関係者などは3,000円~1万円、親戚は1万円~10万円を包むことが多いようです。

中に入れる金額は、死や苦を連想させる数字として四や九がつく金額は避けるのが一般的です。三千円、五千円、一万円、二万円、三万円、五万円、十万円などキリのよい数字にします。

香典の相場の目安

| 送り先 | 20代 | 30代 | 40代 |

|---|---|---|---|

| 両親 | 3万円~10万円 | 5万円~10万円 | 5万円~10万円 |

| 兄弟・姉妹 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |

| 祖父母 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |

| 親戚 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 友人・知人 | 5千円 | 5千円 | 5千円 |

| 勤務先関係 | 3千円 | 5千円 | 5千円 |

| 取引先関係 | 3千円~5千円 | 5千円 | 1万円 |

また、包む金額に見合った使用の袋を選びましょう。 金額が3,000円ならば水引を印刷した袋でも構いませんが、5,000円以上であれば水引をかけた 正式な袋を使います。 3万円以上であれば手すき和紙などを使った高級な袋を選ぶとよいでしょう。

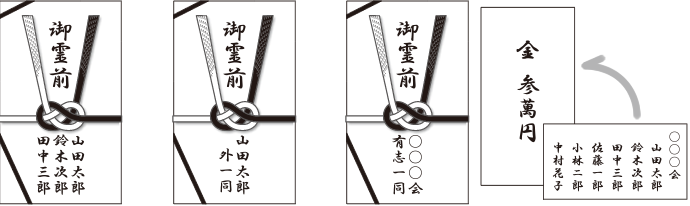

表袋の書き方

不祝儀袋の表書きは、「悲しみの涙で墨が染まった」という意味から薄墨を使います。

基本的には筆を使いますが筆ペンでも構いません。その際には筆ペンの先を水に浸して

薄くなるようにしましょう。間違ってもボールペンやフェルトペンで書いてはいけません。

宗教・宗派により表書きが異なりますので注意してください。

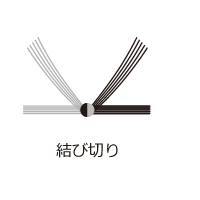

また、水引は結び目が解けない“結びきり”で「二度と繰り返すことがないように」

という意味で使用します。

キリスト教の場合は結びきりではなく、ユリの花の絵柄がついた専用袋、

または白封筒を使用します。

<仏式>

通夜、または葬儀当日に持参し、表書きは「御霊前」「御香典」「御香料」とします。

浄土真宗に関しては「御霊前」の表記は使えません。「御仏(佛)前」となります。

水引は黒白、銀一色の結びきりを用います。

<神式>

神式の場合、香ではなく玉串を供えるので、香典とは呼ばず玉串料と呼びます。

玉串料は通夜祭または葬場祭当日に持参し、表書きは「御玉串料」「御霊前」「御榊料」「御神前」「御供料」など。

水引は白一色、黒白、銀一色の結びきりを用います。

<キリスト教式>

キリスト教式の場合はお花料と呼びます。

カトリックの場合、通夜の祈り、または葬儀ミサ当日に持参し、プロテスタントの場合は前夜祭、または葬儀式の当日に持参します。

表書きは、カトリックの場合「御花料」「献花料」「御霊前」「御ミサ料」、プロテスタントの場合「御花料」「献花料」「忌慰料」など。

水引はなく、ユリの花の絵柄がついた専用袋、または白封筒を使用します。

<無宗教式>

無宗教式の葬儀の場合は、先方から特別指示がない場合は一般的な香典のマナーと同じで構いません。

決まった表書きありませんので、一般的にどの宗教でも通用する「御霊前」と書きます。

連名で包む場合

数人で香典を包む場合は連名となりますが、連名にする場合多くても3名までにしましょう。

4名以上の場合は代表者の名前を中心に、その左に“外一同”と書き、中袋や別紙に全員分の名前を書きます。グループの場合も同様、表書きには“○○○一同”書き、別紙に全員の名前を書きます。人数が多ければ中袋には代表者の住所だけ記入しましょう。

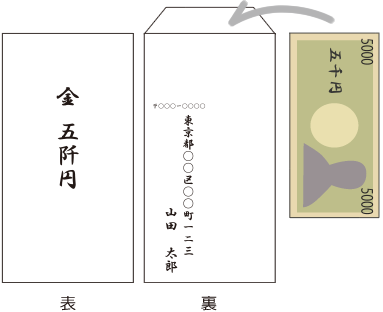

中袋の書き方

香典の中袋に金額を書く場合、漢数字を使うのが一般的です。一や二の文字は後で線を書き加えるだけで簡単に数字の改ざんが出来るので、数字の改ざんができないようにという考えからきています。

表に金額、裏に住所と氏名、そしてお札の向きを間違えないように入れましょう。

また、香典に新札を用いるのは「不幸に備えて事前に用意しておいた」と思われるのでマナー違反になります。新札しか無い場合は折り目を入れるなどしてから入れるようにしましょう。

| 一 | 壱 |

|---|---|

| 二 | 弐 |

| 三 | 参 |

| 五 | 伍 |

| 七 | 七 |

| 八 | 八 |

| 十 | 拾 |

| 百 | 百 |

| 千 | 仟または阡 |

| 万 | 萬 |

| 円 | 円または圓 |

| 3千円 | 参阡円 |

|---|---|

| 5千円 | 伍阡円弐 |

| 1万円 | 壱萬円 |

| 3万円 | 参萬円 |

| 5万円 | 伍萬円 |

| 7万円 | 七萬円 |

| 10万円 | 拾萬円 |

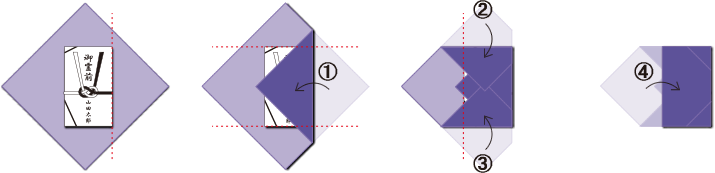

袱紗の包み方

袱紗(ふくさ)とはお祝い事やお悔やみ事の際に持参する金封を包む風呂敷状の布のことです。

金封が折れたり皺になったり汚れたりするのを防ぐのが袱紗の役目です。バッグから直接祝儀袋・不祝儀袋を出すのは相手に対して失礼にあたります。

また、お祝い事とお悔やみ事により袱紗「の色や包み方が異なる他、手渡す時の方法も違いますので注意しましょう。

弔事には黒、紺、グレー、深緑といった寒色系の色が適しており、紫であれば慶弔両方に使えます。

(1)不祝儀袋を袱紗中央よりやや右の方へ寄せておく

(2)右の角を持って中央に折り込む。

(3)下の角持って上に折り、次に上の角を持って下にかぶせる。

(4)左の角持ってを折り、裏へ折り返して完成。

香典返し

香典返しとは、その名の通り頂いた香典に対してのお返しです。

一般的には地域差もありますが、香典の金額の3割~半返しをします。

贈る品物は、お茶や海苔、石鹸、洗剤、油、砂糖、タオルなど後に残らないものや

消耗品などが一般的です。

お礼の時期

仏教では四十九日の忌明け後、神道では五十日祭後、キリスト教には香典返しの習慣は ありませんが最近では死後一ヶ月の命日に行う人もいます。

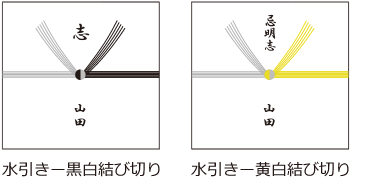

表書き例

・仏教…「忌明志」や「志」

・神道…「偲草」「志」

・キリスト教…「召天記念」「志」

※「志」は宗教問わずう変える表書きです。

宗教別水引

・仏教…黒白または黄白

・神道…双銀か双白

・キリスト教…双銀か黄白

お葬式に出られない時の香典

訃報を受けたのだけれど、遠方であったり、時間的にどうしても参列できなかったりと、何らかの理由で お葬式に参列できなかった場合や、亡くなったことを後から知った場合など、後日ご遺族のお宅へ弔問に 伺わせていただいたり、あとからお悔やみの気持ちをお送りすることがあります。

まずは「弔電を打つ」という方法が一番通常な方法だと思います。

葬儀・告別式の最中に弔電を読むプラグラムが組み込まれていますので、司会者が読み上げてくれます。 もしくは供花・供物を送るのもよいでしょう。

香典は友人や親戚に託すか現金書留で送っても失礼にはなりません。 また、葬儀後に自宅を訪問できるならばその時に香典を持参するのもよいでしょう。 その際、積る話はあると思いますが長居しないで早めに切り上げる様にしましょう。

香典辞退

近年、遺族が香典を断るケースが増えています。これは会葬者の負担を減らしたい、香典返しの手配の負担を減らしたいという思いや、ご近所関係の希薄化などが挙げられます。

そもそも香典は突然の不幸による出費に対する助け合いの意味があり、昔はお互い様の意味でお葬式が行われてきました。

しかし、時代とともにその考えも変わり、現代では辞退する遺族も少なくありません。

遺族は香典を辞退する場合には前もってその旨をお知らせしましょう。

受付には張り紙をし、また受付の係も「故人の遺志でご香典はご辞退しております。」と辞退の旨を丁寧に説明します。

会葬する立場になった場合は、故人の遺志を尊重して香典は遠慮する方がよいでしょう。

しかし、辞退すると言われても直接会場に行ってみないと分かりませんよね。その場合は念のため香典を用意してから会場へ向かい、受付の様子を確認してから判断するとよいでしょう。